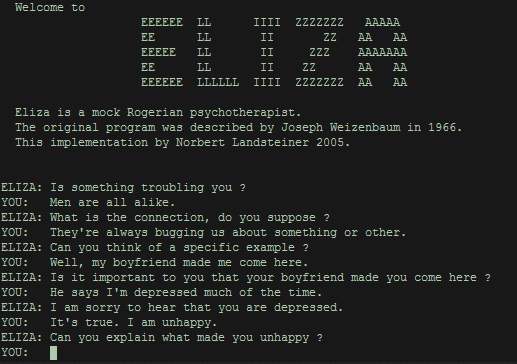

Die Geschichte elektronischer Chatsysteme begann in den 1960er-Jahren, als Joseph Weizenbaum, ein Pionier der Informatik, ELIZA entwickelte. Dieses einfache Programm simulierte eine Psychotherapeutin, indem es Benutzereingaben paraphrasierte. Obwohl ELIZA in ihrer Funktionalität begrenzt war, faszinierte sie ihre Nutzer zutiefst. Viele Menschen fühlten sich verstanden – ein Effekt, den Weizenbaum selbst als alarmierend empfand. Diese frühe Erfahrung zeigte, wie stark der menschliche Wunsch nach Empathie und emotionaler Verbindung selbst durch rudimentäre Technologie geweckt werden kann.

Probiere Eliza hier direkt aus, wir haben mit HybridAI das berühmte (aber auch extrem nervige) erste Chat-System nachempfunden: Chatte mit Eliza

Joseph Weizenbaum und die Grenzen von Technologie

Weizenbaum, der ELIZA ursprünglich als Werkzeug zur Demonstration künstlicher Intelligenz entwickelte, war von der Reaktion der Nutzer so beunruhigt, dass er später zum Kritiker der Technologie wurde. In seinem Buch „Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft“ (1976) warnte er davor, dass Menschen dazu neigen, Maschinen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, und betonte, dass Technologie niemals die Tiefe und Komplexität menschlicher Empathie ersetzen kann. Für ihn war klar: Technik allein kann keine echten zwischenmenschlichen Beziehungen herstellen.

Sherry Turkle: Der Mensch im Mittelpunkt der digitalen Revolution

Die Psychologin und Soziologin Sherry Turkle führte Weizenbaums kritische Ansätze fort und untersuchte, wie sich Menschen in der digitalen Ära mit Technologie verbinden. In ihren Büchern, wie „Reclaiming Conversation“ und „Alone Together“, argumentiert Turkle, dass Technologie zwar Kommunikation erleichtert, aber oft auf Kosten echter emotionaler Nähe. Sie fordert dazu auf, Technologie bewusster einzusetzen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. „Wir brauchen nicht mehr Technik – wir brauchen mehr Menschlichkeit in der Technik“, lautet eine ihrer Kernbotschaften.

Die Schwäche des aktuellen KI-Hypes

Der derzeitige Hype um KI und Chatbots hat beachtliche Fortschritte hervorgebracht, jedoch bleibt eine entscheidende Frage oft unbeantwortet: Kann Technologie wirklich Herzen gewinnen? Egal wie fortschrittlich ein KI-Modell ist, am Ende geht es bei Kommunikation immer darum, Menschen zu überzeugen, sie glücklich zu machen oder sie für eine Sache zu begeistern. Hier zeigt sich eine Schwäche vieler moderner KI-Systeme: Sie können Daten verarbeiten, Kontexte erkennen und Antworten generieren, aber sie verstehen nicht wirklich.

Empathie, so wie Menschen sie erleben, ist mehr als eine Reaktion auf Eingaben – sie ist das Ergebnis von echtem Zuhören, Mitfühlen und dem Wunsch, eine Verbindung aufzubauen. Genau diese Verbindung fehlt bei rein KI-gestützten Systemen oft. Der Fokus auf Effizienz und Automatisierung übersieht häufig, dass Vertrauen und Zufriedenheit nicht allein durch „perfekte“ Antworten entstehen, sondern durch das Gefühl, gehört und geschätzt zu werden. Oder auch mal einen witzigen oder überraschenden Kommentar zu bekommen…

Die besondere Bedeutung empathischer Kommunikation

Die frühen Arbeiten von Weizenbaum und Turkle lehren uns, dass Empathie und emotionale Intelligenz unersetzlich sind. Während Technologie uns dabei helfen kann, schneller zu kommunizieren und Informationen zu teilen, bleibt der Mensch der Schlüssel zu echter Überzeugungskraft. Hybridlösungen – wie die von HybridAI – versuchen, diese Lücke zu schließen, indem sie die Stärken von KI mit menschlicher Interaktion kombinieren. Sie zeigen, dass Technik nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug gesehen werden sollte, das Menschen unterstützt, ihre Botschaften mit Wärme und Einfühlungsvermögen zu vermitteln.

Fazit

Während die technologische Entwicklung weiterhin voranschreitet, sollten wir nicht vergessen, dass Kommunikation in erster Linie ein menschlicher Prozess ist. Die Lektionen von Weizenbaum und Turkle erinnern uns daran, dass Empathie keine „Funktion“ ist, sondern eine Haltung. Egal wie leistungsstark unsere Technologien werden, der Mensch bleibt der Maßstab für sinnvolle Kommunikation – gestern, heute und in der Zukunft.